在城市化发展进程中,城市更新一直是最受关注的话题。而店招作为城市在地形象的直接体现,是城市留给人们的第一印象。

然而,不知何时开始,中国街道上的一些店招慢慢失去了美感、随性和特色。原来琳琅满目的店招突然变得整齐划一,统一排版、统一字号、统一底色……让整条街道都变得死气沉沉。更让人意想不到的是,古街古城都是如此的画风。

当人们都宅在家,街上空无一人的时候,街道最特色的地方店招设计的基本原则,莫过于“店招”。因此,无论城市怎么发展,都应该拥有自己独一无二的店招设计,这不仅藏着人们最基本的生活美学,更藏着这座城市的文化内涵。

——

特色店招,体现城市文化

我们在聊世界各地的店招时,其实说的也是当地人的文化。

拉斯维加斯,一座由招牌组成城市天际线的城市,夸张却又引人好奇。拉斯维加斯强烈符号的店招,成为了拉斯维加斯的建筑语言,还催生出了波普艺术。

提起拉斯维加斯,大家脑海里浮现的一定是那令人陶醉的无数霓虹灯店招,与霓虹灯店招合影也成了游客前往拉斯维加斯必须打卡的项目。霓虹灯店招代表了拉斯维加斯的“光辉”岁月。

拉斯维加斯还专门设立了霓虹博物馆,这里陈列了超过200多个曾在拉斯维加斯用过的霓虹灯招牌。每一样收藏品都有着它们背后的故事。如,Riviera招牌,曾经属于拉斯维加斯大道上的第一家高楼酒店Riv,从1955年到2015闪烁了足足60年。

日本东京,是一座沉迷于制造赛博朋克的城市。复杂街道、欲望霓虹,高低错落的店铺招牌,非但没有给城市带来杂乱的感觉,反而是让东京变得更有“人情味”。

日本的百年企业数量位居世界第一,所以小小招牌也成了店家的经营之道。大阪“道顿崛”因为各种古怪的立体招牌,被叫做“巨型广告牌的主题公园”。第6代“格力高”奔跑人还成了游客打卡景点。

日本店招有西方设计的影子,但同时也保留了很多传统元素。配色上延续浮世绘风格经典的红、黑、白、金等颜色,设计上融合书法和汉字元素,而材料则是以粗糙的木板子、织布材料的幌子、立体的灯笼为主,整体上营造出浓浓的年代感。

纽约的店招设计与日本不同,充斥着流行和反叛。直到现在,时代广场还是最昂贵的广告地段。每一年情人节、平安夜、跨年夜,这里都是最拥挤的地方。

对比几十年前,这里几乎就是另一个世界。现在,建筑底层的立面几乎被广告牌覆盖,各种不断变换的LED、闪烁光芒的字母和符号,组成了这个喧闹的街区,传达出不一样的城市气质:享受当下。

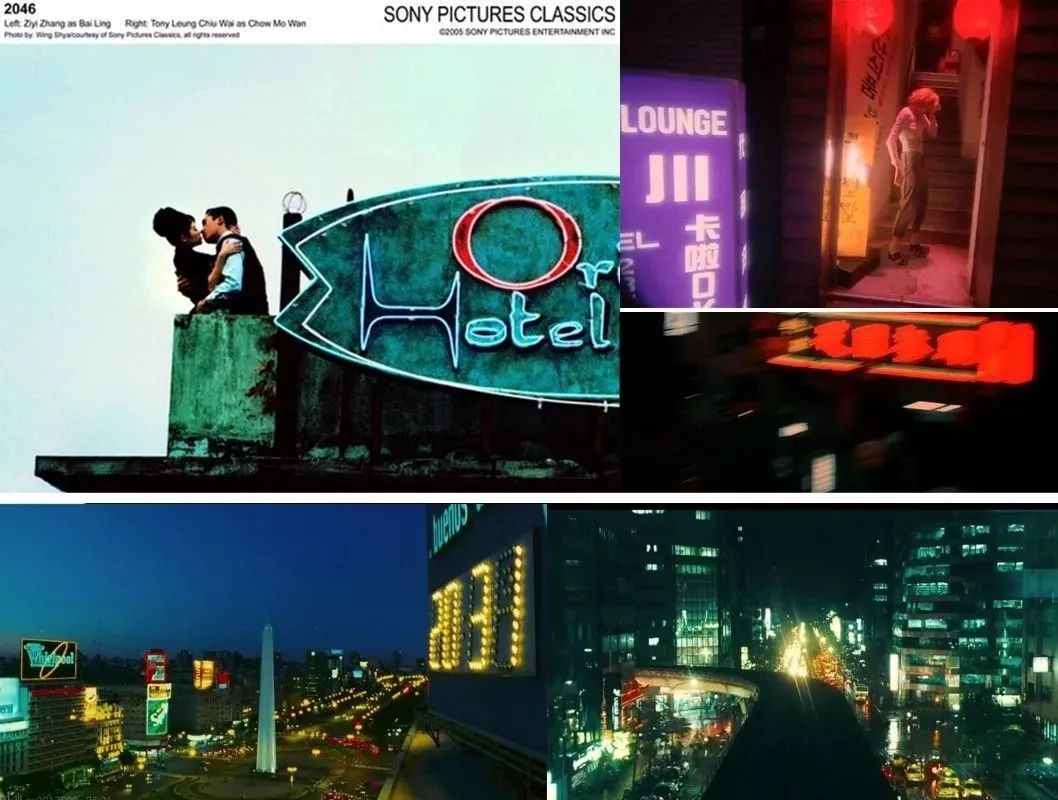

中国香港,即兴与凌乱的建筑架构颠覆,具有中国文化的特色。霓虹招牌,象征了最鼎盛时期的香港,如今成为香港的一个文化符号。

上世纪五六十年代是香港飞速发展的时期,商业异常繁荣。当时电视、互联网渠道还很遥远,商家们大肆为自己的商品做广告,争相招揽顾客,醒目的招牌是最有效的方式。那时候有钱人会重金请书法家题字。可以说,香港店招就是一部活着的书法。

八九十年代开始,霓虹招牌还会融合各国特色:比如,一些裁缝店的招牌上写着日文,吸引喜欢做和服的顾客;一些东南亚餐厅的霓虹招牌上写着泰文、越南文等等,吸引泰国、越南游客。

香港夜景中的“霓虹色”,传递了魔幻、性感,甚至有点危险的气质。这样的场景成了香港电影的特色。鬼才电影导演王家卫的《2046》、《堕落天使》和《重庆森林》,其中的场景都有极具个性化的店招风格。《银翼杀手》、《攻壳机动队》等科幻电影中充满虚拟感的店招,更体现未来城魅力。

无论是现实还是艺术作品中,店招就像城市街道的衣服,映衬出城市的性格气质。也许并不是每一个店招都很好看、很有设计感,但其中散发出的烟火气息,就能成为城市的一大亮点。

——

店招来源,千年的商业产物

店招是商店的招牌,是商业社会的产物之一,前身叫做幌子。早在东周时期,就有了招幌的原型酒旗。慢慢的,旗子有了字,变了形状 ,丰富了模样,品牌才逐渐出现。

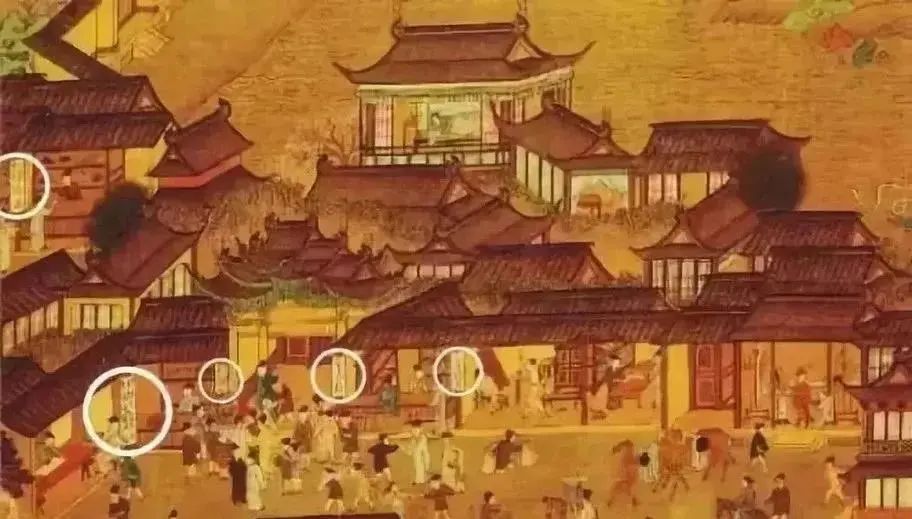

作为中国传统商业文化的载体,店招标志着城市的繁荣度。北宋风俗画《清明上河图》,描绘了当时商业兴隆的场景,店招各具特色,其中立体灯箱招牌,让日本、韩国争相模仿,现在依然被保留使用。

欧洲最早的招牌,是用来代替门牌号的。同一历史时期,欧洲的店招喜用金银铜铁,中国的店招喜用木竹麻布,因此店招设计的基本原则,当我们看到喜高尼的鸟形招牌,就会联想到法国小镇;看到全聚德华丽的门面,中国风就会立马浮现脑海。不同的文明和特色,在一块小小的招牌里完美体现。

如今,为了适应市场需求,店招的风格在不断变化,但传统文化与美学是不变的。可惜,现在城市开始的“一刀切”店招模式,让商店的特色个性逐渐被埋没,没有生命力的气息在街道蔓延。

商铺作为城市最小的细胞,承载着城市的历史和文化。店招则是商铺的灵魂,没有个性,何来活力?

——

拯救店招,还城市该有的气质

街道是城市故事的发生地,街道是否具有趣味性,层次性,生活性,很大程度都与店招有关。

而城市曾经的繁华街区或路段随着发展逐渐成为破旧不堪的地方,店招陈旧破损,墙面脱落,杂乱无章……面对破乱不堪的现状,用街区改造的方式来提升改造城市面貌势在必行。

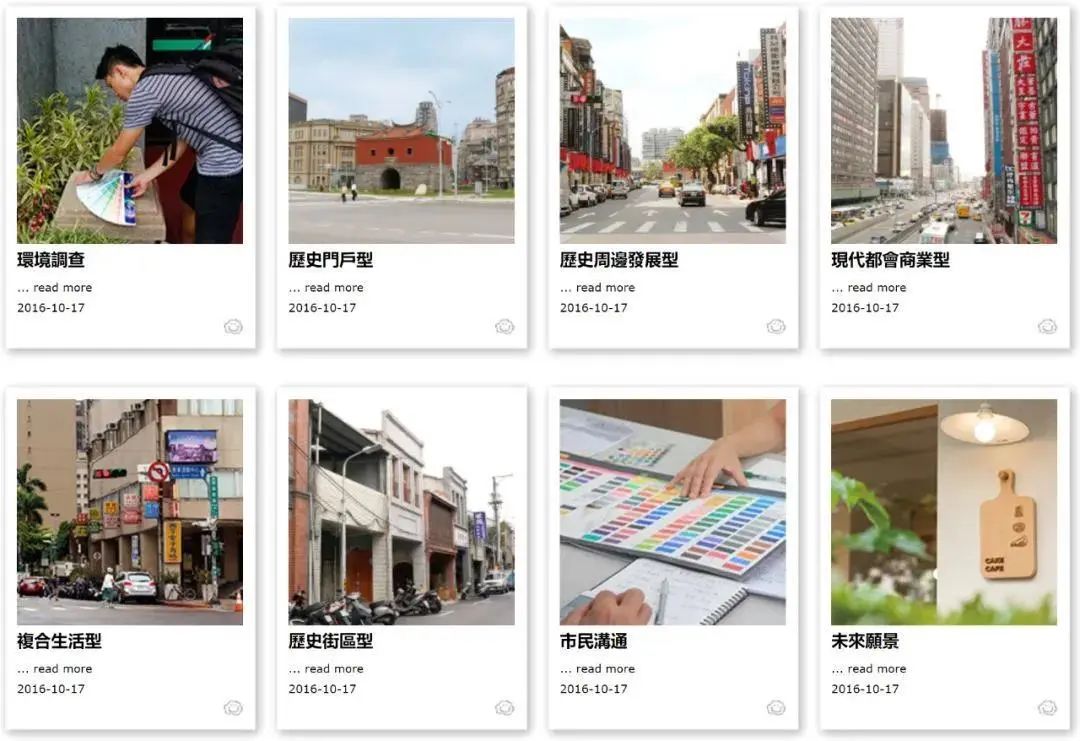

近年来,有些设计师已经开始了拯救店招的行动。中国台湾设计组织“都市酵母”,就针对城市店招这个问题,跟台北市文化部门合作,开展了“小招牌制造所”的活动。

他们依据台北不同城市空间状态,对店招元素进行了总结,并提出了可行性建议。大量已经完成的小店招,可以说是兼具设计感和烟火气,展现了年轻一代的创意。

改造前

改造后

改造前

改造后

“都市酵母”的设计行为,让我们明白店铺招牌的改造确实有必要,但绝不是一刀切,而是兼顾传统文化和现代美学的设计。

其实,做好一个特色店招,只要抓住关键的几点设计要义即可。第一是地方特色,店招需要根据街道的面貌,设计与环境切合的形态。第二是店铺特色,设计师需要根据店铺的营业范围设计符合店铺的店招形象;第三是文字,汉字作为中国传统文化的特征,其字体大小,形状都有一定的内涵,要结合不同的场景使用;最后是色彩,对于色彩而言,首先需要符合街区的整体色调,在整体之中进行个性化处理。

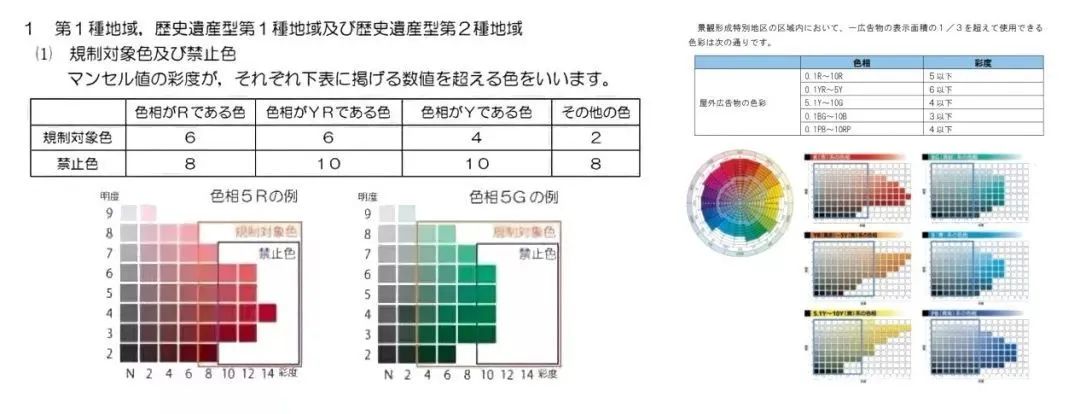

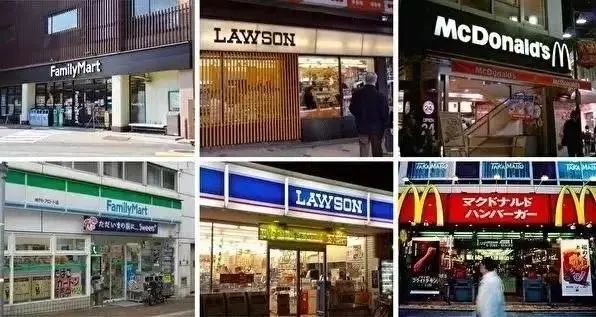

此外,关于招牌制定的政策规范也要具体明确。日本形形色色的招牌营造出繁华且有人情味的街头,并非是放任自由的结果。日本早在1949年就颁布《屋外广告物法》。但他们没有简单地用“给人以美的享受”这样模糊的描述,而是详细地为招牌限制位置、尺寸、形状和色彩。

除了规范,执行力度也需要加强。京都在2007年修订招牌制定条例,花了7年调研,综合商家意见,2014年才正式发布。一旦发布,所有入驻的商家都需要严格执行,麦当劳进驻京都的时候,也按照当地的规范,把原本鲜亮的红色调暗。

美,不需要统一,而店招本就应该争奇斗艳,这样才能体现一个店铺、一座城市的灵魂。因此,我们应该停下“统一店招”的脚步,让更多的设计人员参与进来,还城市该有的气质!

注册会员查看全部内容……

限时特惠本站每日持续更新海量各大内部创业教程,年会员只要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:9200327